今日谷雨,這些自然景物預(yù)示時(shí)至暮春!“咕咕咕”“布谷布谷”,猜猜是哪種鳥(niǎo)的叫聲?

二十四節(jié)氣|谷雨

今天是二十四節(jié)氣中的第六個(gè)節(jié)氣——谷雨,而它也是理論上春天的最后一個(gè)節(jié)氣。與雨水、小雪、大雪等節(jié)氣一樣,谷雨也與降水直接相關(guān),在字面意思上,谷雨就是“雨生百谷”之意,它也是二十四節(jié)氣中,唯一在名稱(chēng)中將植物與天氣直接結(jié)合在一起的節(jié)氣。

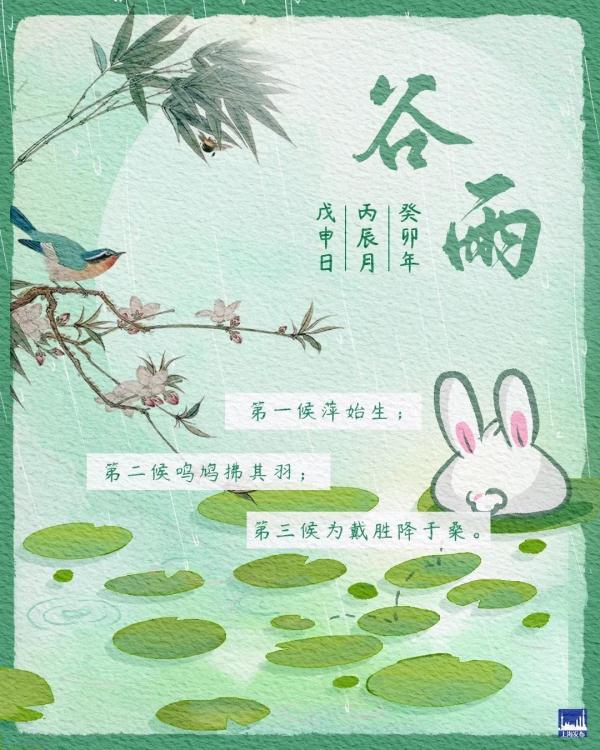

古人將谷雨分為三候:“第一候萍始生;第二候鳴鳩拂其羽;第三候戴勝降于桑。”你知道都是什么意思嗎?一起來(lái)看看吧↓

gu yu

01 谷雨與生活

1

農(nóng)耕氣候

元代文人吳澄編著的《月令七十二候集解》中說(shuō)道:“三月中,自雨水后,土膏脈動(dòng),今又雨其谷于水也……蓋谷以此時(shí)播種,自上而下也。”谷雨將“谷”和“雨”聯(lián)系起來(lái),充分反映了谷雨的農(nóng)業(yè)氣候意義。正如大家都耳熟能詳?shù)亩鸥υ?shī)篇:

好雨知時(shí)節(jié),

當(dāng)春乃發(fā)生。

隨風(fēng)潛入夜,

潤(rùn)物細(xì)無(wú)聲。

從農(nóng)耕的角度來(lái)說(shuō),谷雨時(shí)節(jié)氣溫升高,降水增加,在雨水的滋潤(rùn)下,各類(lèi)谷物茁壯成長(zhǎng),這正是莊稼生長(zhǎng)的最佳時(shí)節(jié)。

2

“芽芽樂(lè)”

伴隨著暮春時(shí)節(jié)的雨水滋潤(rùn),大量的植物吐露新芽,一切朝氣蓬勃。唐代齊己在《謝中上人寄茶》中曾有詩(shī)云:

春山谷雨前,

并手摘芳煙。

綠嫩難盈籠,

清和易晚天。

谷雨時(shí)節(jié),許多與人類(lèi)生活息息相關(guān)的植物也在此時(shí)來(lái)到了最佳采摘期。清代鄭板橋的《七言詩(shī)》就講到“正好清明連谷雨,一杯香茗坐其間”。

對(duì)于南方一些地區(qū)而言,谷雨時(shí)節(jié)采摘的春茶又被稱(chēng)為“谷雨茶”,細(xì)嫩清香,味道最佳,有清火的功效。明代的許次紓就在《茶疏》里說(shuō),“清明太早,立夏太遲,谷雨前后,其時(shí)適中”。

而對(duì)于相對(duì)靠北方的一些地區(qū)而言,民間也素有谷雨時(shí)節(jié)食香椿習(xí)俗。谷雨前后醇香爽口的香椿芽上市,素有“雨前香椿嫩如絲”之說(shuō)。此時(shí)的菜場(chǎng)上,常常有一把把用紅布條捆綁的香椿嫩芽。由于香椿芽只有短短幾天采摘的時(shí)間,想吃香椿芽炒雞蛋,一年也只有谷雨這一次機(jī)會(huì)了。

香椿| 王金虎 攝

gu yu

02 谷雨三候

除了上述與人類(lèi)生活直接聯(lián)系的植物外,谷雨時(shí)節(jié)的自然世界也有著自己的節(jié)奏變換。古人將谷雨分為三候:“第一候萍始生;第二候鳴鳩拂其羽;第三候戴勝降于桑。”

分別從野生植物和動(dòng)物的角度描述了這個(gè)節(jié)氣的景象。對(duì)此,唐代詩(shī)人元稹在《谷雨三月中》中還有更為具體的描述:

谷雨春光曉,山川黛色青。

葉間鳴戴勝,澤水長(zhǎng)浮萍。

暖屋生蠶蟻,喧風(fēng)引麥葶。

鳴鳩徒拂羽,信矣不堪聽(tīng)。

gu yu

萍始生:浮萍常見(jiàn),但傻傻分不清

伴隨著氣溫上升,除了陸地上春意盎然外,水環(huán)境中也綠意漸濃。古人留意到的正是水中那些典型的浮水植物——萍。

來(lái)源:pixabay

不過(guò),水中的所謂浮萍看似不起眼,但有時(shí)候細(xì)心的朋友會(huì)發(fā)現(xiàn),這些浮在水面上的小小植物,其實(shí)葉片形態(tài)并不統(tǒng)一,有橢圓形的、也有圓形的,還有上面帶毛的,甚至更有多片合在一起的,其實(shí)它們都是不同的植物。

1

浮萍

在這其中,最典型的莫過(guò)于真正的浮萍(Lemna minor),浮萍是浮萍科浮萍屬的代表植物。浮萍又有著青萍、田萍、浮萍草、水浮萍、水萍草等別名。

浮萍 | 來(lái)源:pixabay

在水中常見(jiàn)的小型“萍”中,浮萍的葉狀體較小,一般也就長(zhǎng)1.5至5毫米,寬2至3毫米。在葉片形狀上,大多數(shù)呈現(xiàn)卵狀橢圓形,浮萍的葉狀體表面綠色,背面淺黃色或綠白色或常為紫色,而且還長(zhǎng)著白色的絲狀根,長(zhǎng)度能達(dá)到3到4厘米之多。

如果你仔細(xì)觀察,會(huì)發(fā)現(xiàn)在浮萍的葉狀體背面有一個(gè)囊,常常有新的小葉片在這里形成,并以極短的細(xì)柄與母體相連,之后不久便會(huì)脫落而獨(dú)立漂浮。

在天氣良好的情況下,浮萍便會(huì)以這樣的方式大量繁殖,形成密布水面的飄浮群落,正如李時(shí)珍所說(shuō)“一葉經(jīng)宿即生數(shù)葉”。

2

紫萍

有時(shí)候,還會(huì)有另一種與浮萍十分相似的浮水植物混在浮萍中,這就是同屬浮萍科,但卻是紫萍屬的紫萍(Spirodela polyrrhiza)。與浮萍相比,紫萍的葉狀體明顯更圓一些,也更大一些,能達(dá)到5至8毫米長(zhǎng)、4至6毫米寬。

浮萍(小)與紫萍(大) | 葛致遠(yuǎn) 攝

同浮萍相似,紫萍的正面也是綠色,不過(guò)它們的背面紫色要更明顯一些,這也是它名字的來(lái)源。

紫萍 | 王金虎 攝

但有趣的是,在水面上,個(gè)頭更大的紫萍常常不是浮萍的對(duì)手,只會(huì)少量隱藏在浮萍大群之中。

3

槐葉蘋(píng)

接下來(lái)要說(shuō)的這個(gè)“萍”甚至都不能說(shuō)是真正的“萍”,這就是槐葉蘋(píng)(pín)(Salvinia natans)。事實(shí)上,槐葉蘋(píng)與浮萍親緣關(guān)系遙遠(yuǎn),它們屬于蕨類(lèi)植物中的槐葉蘋(píng)科槐葉蘋(píng)屬。

槐葉蘋(píng) | 王金虎 攝

沒(méi)想到吧?蕨類(lèi)植物可是從恐龍時(shí)代就存在啦!全盛于恐龍時(shí)代的蕨類(lèi)植物不僅僅是只能生長(zhǎng)在溫暖濕潤(rùn)樹(shù)蔭下的植物,水中也有它們的成員。

在形態(tài)上,槐葉蘋(píng)的葉片三葉輪生,其中下面一葉懸垂水中,上面二葉漂浮水面,形如槐葉,為長(zhǎng)圓形或橢圓形,長(zhǎng)度能達(dá)到0.8至1.4厘米,寬5到8毫米,明顯大于浮萍和紫萍。槐葉蘋(píng)常常會(huì)長(zhǎng)成一長(zhǎng)串,而且它們深綠色的葉片摸起來(lái)毛毛的,下面也密被棕色茸毛。

4

田字草

如果要說(shuō)和“萍”沾邊的中最萌的植物那一定是田字草了,田字草的葉片由四片倒三角形的小葉組成,這就是它最大的特點(diǎn)。

田字草(蘋(píng))| 王金虎 攝

田字草的俗名還包括田字萍、四葉萍,不過(guò)它的真實(shí)中文名稱(chēng)其實(shí)就是蘋(píng)(Marsilea quadrifolia),而且它也是蕨類(lèi)植物,屬于蘋(píng)科蘋(píng)屬。嚴(yán)格意義上,蘋(píng)其實(shí)不算簡(jiǎn)單漂浮在水上的植物,它們?cè)谟啄昶谑浅了参铮墒鞎r(shí)浮水、挺水或陸生都有。

gu yu

鳴鳩拂其羽:咕咕咕咕與布谷布谷

關(guān)于“鳴鳩”究竟說(shuō)的是誰(shuí),不同文獻(xiàn)中常有不同認(rèn)知,大體上有斑鳩和杜鵑兩種說(shuō)法。“拂羽”當(dāng)然就是整理羽毛的意思了。

1

珠頸斑鳩

對(duì)于以長(zhǎng)三角為代表的中國(guó)東部地區(qū)而言,常見(jiàn)的珠頸斑鳩(Spilopelia chinensis)Spotted Dove屬于我們身邊最常見(jiàn)的留鳥(niǎo)。最近常聽(tīng)到的“咕咕咕咕”聲就是珠頸斑鳩發(fā)出的,作為鴿形目鳩鴿類(lèi)的成員,它們比家鴿體型小了一大圈,全年都在都市里生存的它們,也不負(fù)“野鴿子”之名。

珠頸斑鳩 | 何鑫 攝

作為斑鳩中最親人的代表之一,珠頸斑鳩長(zhǎng)期以來(lái)都表現(xiàn)出對(duì)于現(xiàn)代城市環(huán)境的良好適應(yīng),因?yàn)樗鼈儾粌H會(huì)在草坪上來(lái)回踱步取食草籽、毫無(wú)懼怕人類(lèi)的感覺(jué),而且在時(shí)下這樣的春天繁殖期筑巢時(shí)也“毫不講究”。

珠頸斑鳩 | 何鑫 攝

無(wú)論是你家窗外的花盆,還是空調(diào)外機(jī),乃至于空暇了一段時(shí)間的腳手架、乃至于晾曬在外忘了收的衣褲,都會(huì)成為珠頸斑鳩父母筑巢的目標(biāo)。

2

山斑鳩

在上海我們也會(huì)有機(jī)會(huì)看到另一種斑鳩留鳥(niǎo),這就是山斑鳩(Streptopelia orientali))。

山斑鳩| 何鑫 攝

在它的脖子上沒(méi)有珠頸斑鳩那所謂的“珍珠項(xiàng)鏈”斑點(diǎn),取而代之的是幾道黑白相間的紋路。而且從背面看,山斑鳩的的羽毛邊緣常常有清晰的紅褐色邊緣,就像龜殼的紋路一般,這也使得在英文中被稱(chēng)為Oriental Turtle Dove。

山斑鳩,脖子上有黑白相間的紋路

何鑫 攝

至于其他的斑鳩,大多屬于上海地區(qū)的過(guò)境候鳥(niǎo),如果足夠幸運(yùn),我們也有機(jī)會(huì)在戶(hù)外看到它們的身影。

火斑鳩|何鑫 攝

例如火斑鳩(Streptopelia tranquebarica)Red Turtle Dove。它們體型更小,身型更為精致,雌雄顏色不太一樣,雄性全身葡萄紅色、雌鳥(niǎo)為灰色。

猜猜看,誰(shuí)是雄鳥(niǎo),誰(shuí)是雌鳥(niǎo)?|何鑫 攝

3

杜鵑

那么,“鳴鳩”的另一選項(xiàng)杜鵑呢?畢竟在成語(yǔ)“鳩占鵲巢”中所描述的“鳩”應(yīng)該就是有著巢寄生習(xí)性的杜鵑,而不可能是“人畜無(wú)害”的斑鳩。

大杜鵑|何鑫 攝

最常見(jiàn)杜鵑的是大杜鵑,就是我們俗稱(chēng)的“布谷鳥(niǎo)”,這倒正好和“谷雨”的“谷”對(duì)應(yīng)在一起。大杜鵑(Cuculus canorus)Common Cuckoo的“布谷鳥(niǎo)”之名正是來(lái)自于它的叫聲“布谷布谷”。

布谷鳥(niǎo)|何鑫 攝

不過(guò)作為中國(guó)東部地區(qū)的典型夏候鳥(niǎo),以時(shí)下這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)看,大多數(shù)大杜鵑還沒(méi)有北返到長(zhǎng)三角地區(qū),更不要說(shuō)中國(guó)北方了。

前些年的一些衛(wèi)星跟蹤研究顯示,夏季在我國(guó)東部繁殖的大杜鵑,到了秋季,在一路線南遷徙越冬時(shí),甚至是從我國(guó)進(jìn)入東南亞,然后再到南亞,接著跨越阿拉伯海進(jìn)入非洲東部,最后直達(dá)非洲中南部過(guò)冬的。

大杜鵑|何鑫 攝

“布谷鳥(niǎo)”大杜鵑提醒農(nóng)民們“布谷”種植莊稼的年代應(yīng)該是在氣候更為溫暖的時(shí)期,例如西漢,或者更早一個(gè)溫暖的時(shí)期商周時(shí)代。也許那會(huì)的谷雨節(jié)氣期間,大杜鵑早就回歸華夏大地了。

大杜鵑更喜歡廣袤的蘆葦濕地等環(huán)境,因?yàn)樵谶@里,它們能找到很多生活在蘆葦叢中的小鳥(niǎo)作為巢寄生對(duì)象,例如東方大葦鶯(Acrocephalus orientalis)Oriental Great Reed Warbler就是最常見(jiàn)的受害者之一。

上海自然博物館B2生存智慧展區(qū):

杜鵑與東方大葦鶯

未來(lái)在六月的上海,崇明東灘、浦東新區(qū)的南匯東灘地區(qū)幾乎每天都會(huì)上演大杜鵑與這些小鳥(niǎo)們的生存戰(zhàn)爭(zhēng)與博弈大戲。

當(dāng)然,能夠出現(xiàn)在上海的杜鵑也遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止大杜鵑一種,一些習(xí)慣森林環(huán)境的杜鵑也會(huì)出現(xiàn),例如中杜鵑、小杜鵑、棕腹杜鵑、四聲杜鵑等等,它們的叫聲也都各具特色。歌曲《北京歡迎你》那首歌的前奏中,就有四聲杜鵑的有趣聲音,大家不妨回味聽(tīng)聽(tīng)看。

小杜鵑(上)、中杜鵑(中)、噪鵑(下)

何鑫 攝

gu yu

戴勝降于桑:嘴長(zhǎng)的不都是啄木鳥(niǎo)!

戴勝(Upupa epops)Common Hoopoe這個(gè)名字從古至今都指代明確,就是俗稱(chēng)的戴勝鳥(niǎo)。

何鑫 攝

作為分布甚廣的一種鳥(niǎo),戴勝渾身長(zhǎng)著漂亮的棕紅色、白色和黑色相間的羽毛,當(dāng)它飛起來(lái)的時(shí)候,大翅膀忽閃忽閃,觀鳥(niǎo)的朋友常戲稱(chēng)其就像一只蒲扇的大蝴蝶、大蛾子,所以戴勝又有花蒲扇之名。

何鑫 攝

不過(guò)戴勝最大的亮點(diǎn)在它的腦袋頂上,因?yàn)樗L(zhǎng)著一個(gè)漂亮的羽冠,時(shí)而打開(kāi),時(shí)而收起,看起來(lái)十分有型。而戴勝的名字中的“勝”其實(shí)在古漢語(yǔ)中指的就是女士的一種頭飾或頭冠。

何鑫 攝

別看戴勝這么漂亮,又長(zhǎng)著一個(gè)尖尖長(zhǎng)長(zhǎng)的喙,有人會(huì)誤以為它們和啄木鳥(niǎo)一樣喜歡在樹(shù)上啄洞找蟲(chóng)。其實(shí)戴勝的喙沒(méi)有那么堅(jiān)硬,但卻觸覺(jué)靈敏。它們最喜歡的是在各種松軟的土地上用喙探尋啄食藏在下面的昆蟲(chóng)幼蟲(chóng),尤其是一些大型甲蟲(chóng)肥美的幼蟲(chóng)蠐螬是戴勝們的最?lèi)?ài)。

何鑫 攝

至于說(shuō)“戴勝降于桑”,有可能說(shuō)的是谷雨節(jié)氣的桑樹(shù)此時(shí)葉片長(zhǎng)勢(shì)不錯(cuò),吸引戴勝停駐吧!

最近的桑樹(shù),已經(jīng)開(kāi)始結(jié)桑葚了哦~

王金虎 攝

畢竟戴勝在繁殖時(shí)會(huì)選擇一些帶有小樹(shù)洞的樹(shù)干,然后在洞中筑巢,一些老桑樹(shù)也許是戴勝不錯(cuò)的筑巢點(diǎn)。

何鑫 攝

伴隨著戴勝筑巢、育雛,在許多地區(qū),春天的景象將真正讓位給夏天了。莫負(fù)春光,抓緊春天最后的腳步,讓我們一起迎接夏天的到來(lái)吧!

欄目支持:上海自然博物館(上海科技館分館)

特約撰稿/攝影:何鑫(上海自然博物館自然史研究中心 副研究員)

科學(xué)審核:王金虎(蘇州科技大學(xué),副教授)、葛致遠(yuǎn)(上海自然博物館展教中心,生物學(xué)博士)

制圖:韓筠婷、陳子鳴、朱駿悅